Объединяться, чтобы влиять или чтобы наполнять жизнь радостью? Кажется, одно другому не противоречит

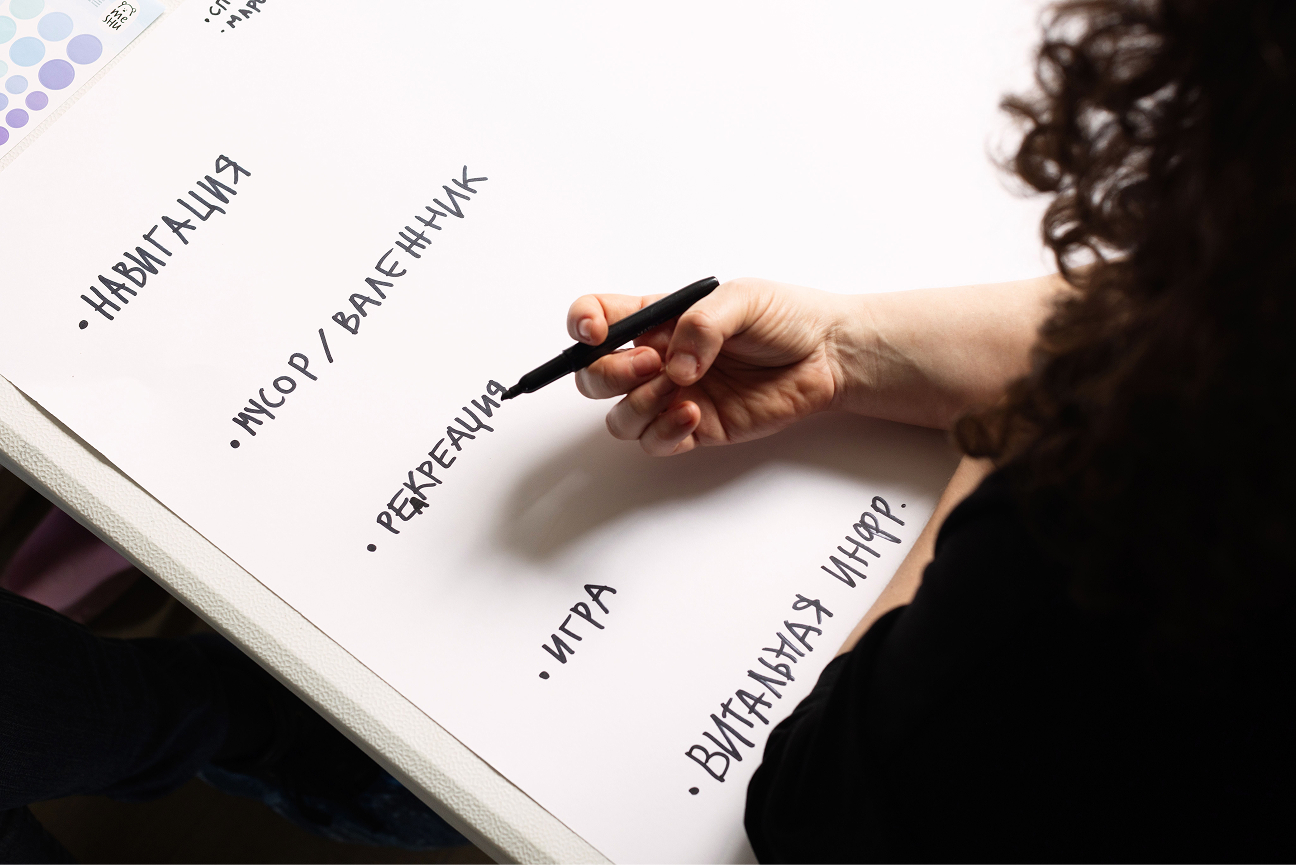

Мы запустили Школу районных инициатив для идеологов качественных изменений в своём районе и хотим разобраться, как же от идей люди переходят к делу.

Зачем люди объединяются и что могут сделать вместе мы спросили эксперта Школы районных инициатив, социального антрополога Анну Гусейнову.

Зачем люди объединяются и что могут сделать вместе мы спросили эксперта Школы районных инициатив, социального антрополога Анну Гусейнову.

Какую роль играют городские сообщества для общества в целом?

Сегодня у людей все меньше утилитарной потребности друг в друге, потому что большинство привычных традиционных форм проявления заботы в городе закрываются сервисами либо урбанистической инфраструктурой.

Многое, на чём мы тысячи лет вывозили жизненные сложности, разрушается. На наших глазах меняется роль бабушки в семье, исчезает культура хождения в гости, ослабевают связи даже между родными братьями и сёстрами, не говоря уже о связях между двоюродными.

Некоторые традиционные формы взаимодействия исчезают, но человек конструирует новые, потому что потребность в социализации остаётся. Люди по-прежнему хотят чувствовать принадлежность к группе.

Многое, на чём мы тысячи лет вывозили жизненные сложности, разрушается. На наших глазах меняется роль бабушки в семье, исчезает культура хождения в гости, ослабевают связи даже между родными братьями и сёстрами, не говоря уже о связях между двоюродными.

Некоторые традиционные формы взаимодействия исчезают, но человек конструирует новые, потому что потребность в социализации остаётся. Люди по-прежнему хотят чувствовать принадлежность к группе.

С точки зрения потребительского общества очень часто люди объединяются вокруг иррационального. Участие в таких объединениях не приносит ни денег, ни профитов в плане экономического обогащения. Наверно, это и есть проявление человеческого, что побеждает главный на сегодня тренд потребления.

Конечно же, бывают сообщества, которые объединились, чтобы отстоять свои права и интересы на своих территориях. Но сообщества с такими целями обычно работают на краткосрочную перспективу, когда нужно объединиться и быстро решить задачу.

Получать или отдавать?

— На чем держатся городские сообщества? Это дружба против кого-то, ЖКХ-проблемы? Ещё что-то? Есть ли у них цикл жизни?

Сообщества, которые объединяются вокруг решения проблемы, как правило, организовываются молниеносно. Достаточно клича, чтобы пришли те, кто готов «сражаться».

А вот функционирование сообщества во многом зависит от ресурсов, которые тратит на него его участник. Есть замечательный экономист Элеонор Остром, которая получила нобелевскую премию за своё исследование «Управление общим. В исследовании она формулирует фундаментальные свойства, характерные для успешных схем управления общим ресурсом. Она исследовала, как люди в самоорганизованных сообществах делятся ресурсами. Остром доказывает, что сообщество гармонично развивается, пока его члены чувствуют, что они вкладывают в сообщество столько же ценности, сколько получают.

Если человек отдаёт больше, чем получает, он в конце концов выходит из не интересных ему отношений. И несмотря на то, что Остром экономист, обмен ресурсами она рассматривает не как исключительно экономическое явление. Речь идет о ценностях другого порядка. До тех пор пока члены в сообществе чувствуют, что получаемое благо от их нахождения в этой среде достаточное, сообщество будет функционировать.

А вот функционирование сообщества во многом зависит от ресурсов, которые тратит на него его участник. Есть замечательный экономист Элеонор Остром, которая получила нобелевскую премию за своё исследование «Управление общим. В исследовании она формулирует фундаментальные свойства, характерные для успешных схем управления общим ресурсом. Она исследовала, как люди в самоорганизованных сообществах делятся ресурсами. Остром доказывает, что сообщество гармонично развивается, пока его члены чувствуют, что они вкладывают в сообщество столько же ценности, сколько получают.

Если человек отдаёт больше, чем получает, он в конце концов выходит из не интересных ему отношений. И несмотря на то, что Остром экономист, обмен ресурсами она рассматривает не как исключительно экономическое явление. Речь идет о ценностях другого порядка. До тех пор пока члены в сообществе чувствуют, что получаемое благо от их нахождения в этой среде достаточное, сообщество будет функционировать.

Могу привести в пример семейные классы в московском районе Саларьево. Родители, которым не нравилось образование в начальной школе, вскладчину создали собственную школу. Сборы денег шли только на оплату труда педагогов, а дом для школы был предоставлен одной из мам. И вот она как раз ощущала, что вкладывает несоразмерно больше, чем все остальные. Она чувствовала на себе больше ответственности за безопасность пространства, на неё ложилось больше временных и финансовых нагрузок. Как только её ребёнок завершил начальное обучение, она выскочила из этой истории (при этом другие родители планировали продолжать, потому что у них были другие дети). Она не готова была делиться своими ресурсами без собственного интереса.

Этот пример также говорит о краткосрочности жизни сообществ, у которых есть конечная цель.

Этот пример также говорит о краткосрочности жизни сообществ, у которых есть конечная цель.

Потенциал сообщества не всегда раскрывается в материальных ресурсах, а во многом заключается в лидере, который может найти и привлечь необходимые ресурсы.

Мы говорим, что сообщество устойчиво, когда равномерно распределены зоны ответственности, которые отвечают за способность сообщества функционировать (так называемая схема «снежинки»). Плохо и опасно для сообщества, когда есть центральный актор, владеющий всеми ресурсами, — и идеологическими, и материальными.

Без прогрессорства, но с теоретической базой

Я выступаю за то, что мы не должны искусственно, технологично отстраивать сообщества, иначе мы можем выглядеть как колонизаторы, которые считают, что им виднее, что нужно людям. Но мы можем подсказывать, давать полезные инструменты, укреплять сообщество экологичными способами.

Я как исследователь знаю, какими признаками должно обладать сообщество, чтобы оно было устойчивым, но не предлагаю инструменты управления им.

В нашей Школе районных инициатив я буду говорить о признаках устойчивых сообществ, о том, как и вокруг чего объединяются люди и почему нам важно создавать среду, подходящую для объединения.

Я как исследователь знаю, какими признаками должно обладать сообщество, чтобы оно было устойчивым, но не предлагаю инструменты управления им.

В нашей Школе районных инициатив я буду говорить о признаках устойчивых сообществ, о том, как и вокруг чего объединяются люди и почему нам важно создавать среду, подходящую для объединения.

В районах А101 мы создаём не сообщество, а среду, через которую люди находят интересное им и объединяются комфортным для себя образом.

Это мой принципиальный подход как социального антрополога, потому что мы должны беречь всё хрупкое, ультралокальное, всё, что подвергается опасности со стороны урбанизации и глобализации.

— Насколько влиятельным может быть городское сообщество? Приведите яркие примеры.

Благодаря современным способам взаимодействия на нас всё меньше влияет централизованная информационная повестка, и влияние локальных сообществ становится всё сильнее, потому что у них есть все инструменты, чтобы продвигать свои идеи.

Есть множество примеров, когда сообщества становятся настоящими лидерами изменений на своих территориях. В них объединяются обычные люди и делают интересные проекты.

Так, в подмосковном Хотьково люди смогли привлечь около 90 млн рублей для благоустройства исторической площади, которая из главной площади города со временем превратилась в парковочную, торговую и транзитную зону.

В Сергиевом Посаде городское сообщество собрало деньги на редкую вакцину для болеющей девочки.

Есть множество примеров, когда сообщества становятся настоящими лидерами изменений на своих территориях. В них объединяются обычные люди и делают интересные проекты.

Так, в подмосковном Хотьково люди смогли привлечь около 90 млн рублей для благоустройства исторической площади, которая из главной площади города со временем превратилась в парковочную, торговую и транзитную зону.

В Сергиевом Посаде городское сообщество собрало деньги на редкую вакцину для болеющей девочки.

Есть весьма долгоиграющие сообщества, например, «Рождественка» — сообщество, которому уже около 40 лет. Люди здесь объединились ещё будучи студентами, когда они выезжали в качестве волонтёров на культурно-исторические объекты, которые готовили к реставрации.

Очень много лет сообщество организует собственную Масленицу без всякой поддержки или специального сбора средств. Похоже, что денег как атрибута там за 40 лет деятельности не существует.

Для Масленицы участники сообщества каждый год выбирают пустошь в лесной зоне недалеко от Москвы. Это секретная территория, куда волонтёры ездят полгода, строят огромную Масленицу, а на само празднование приезжают до 1000 человек. За 40 лет они не пропустили ни одного празднования, и это совершенно фантастическая история.

Кстати, от «Рождественки» ответвилось большое количество других разнообразных сообществ. Кто-то увлёкся фольклором, есть поэты и барды, кто-то выезжает на байдарках. От этих отростков прорастают и другие, и это удивительно и полезно для общества.

Кстати, от «Рождественки» ответвилось большое количество других разнообразных сообществ. Кто-то увлёкся фольклором, есть поэты и барды, кто-то выезжает на байдарках. От этих отростков прорастают и другие, и это удивительно и полезно для общества.

— А пример с быстрым сбором денег — это тоже про сообщество?

Люди, которые по всей стране объединились вокруг какой-то задачи, вмиг становятся сообществом. Даже если вы просто захотели поучаствовать, вы стали сообщником большого дела.

Сообщество — сложно раскладываемое понятие. Можно ли назвать сообществом профсоюз или церковный приход? Где заканчиваются границы одного сообщества и начинаются границы другого? Члены сообщества единомышленников коллекционеров гербариев, разбросанных по всему свету, могут состоять в десятках других. Один человек может принадлежать одновременно к нескольким группам.

В школе районных инициатив я обязательно расскажу, что мы можем назвать сообществом, потому что дать одно определение сообществу так же сложно, как, например, слову «культура».

Сообщество — сложно раскладываемое понятие. Можно ли назвать сообществом профсоюз или церковный приход? Где заканчиваются границы одного сообщества и начинаются границы другого? Члены сообщества единомышленников коллекционеров гербариев, разбросанных по всему свету, могут состоять в десятках других. Один человек может принадлежать одновременно к нескольким группам.

В школе районных инициатив я обязательно расскажу, что мы можем назвать сообществом, потому что дать одно определение сообществу так же сложно, как, например, слову «культура».

Ближе к делу

— Давайте раскроем суть термина «социокультурное проектирование», поскольку это часть практических занятий в Школе районных инициатив.

Это действия, нацеленные на позитивные изменения в городской культуре, на развитие кооперации и общественных объединений. Для этих действий должно быть минимум два актора — сам проектировщик, тот, кто проявляет инициативу (энтузиаст, социальный предприниматель), и благополучатель — тот, для кого мы проектируем. При этом если ты планируешь что-то делать для общества, то и проектировать нужно вместе с его представителями, делая их соучастниками проекта.

Социокультурное проектирование состоит из множества этапов. Это исследование почвы, на которую будем приземлять свою идею, исследование самой идеи и описание целей и задач проекта, а затем его мини-пилот. После этого мы поймём, за счёт какой методологии и ресурсов мы хотим реализовать проект, и потом уже, как усилить проект партнёрским участием. Заходя в проект, партнёр может добавить что-то дополнительное, ценное. Поэтому вам потребуется мониторинг, переоценка, переосмысление и, может быть, переупаковка своей идеи, иногда пересмотр структуры проекта.

В целом мы должны подходить к партнёрам в момент, когда у нас есть чёткое описание проекта. Но стартовая точка может быть разной, иногда мы идём вместе с партнёрами из точки ноль, но на этапе проектирования, возможно, добавятся другие партнёры, и «всё опять повторится сначала».

Социокультурное проектирование состоит из множества этапов. Это исследование почвы, на которую будем приземлять свою идею, исследование самой идеи и описание целей и задач проекта, а затем его мини-пилот. После этого мы поймём, за счёт какой методологии и ресурсов мы хотим реализовать проект, и потом уже, как усилить проект партнёрским участием. Заходя в проект, партнёр может добавить что-то дополнительное, ценное. Поэтому вам потребуется мониторинг, переоценка, переосмысление и, может быть, переупаковка своей идеи, иногда пересмотр структуры проекта.

В целом мы должны подходить к партнёрам в момент, когда у нас есть чёткое описание проекта. Но стартовая точка может быть разной, иногда мы идём вместе с партнёрами из точки ноль, но на этапе проектирования, возможно, добавятся другие партнёры, и «всё опять повторится сначала».

На лекциях в Школе районных инициатив вы узнаете, какие партнёры могут к вам присоединиться и какую поддержку от них можно ожидать, про партнёрские ресурсы и мотивацию. В некоторые бизнес-процессы партнёра мы можем вписаться так, что окажемся не просто просящими, а необходимыми со своей идеей, потому что поможем решить бизнес-задачу.

Кроме того, мы обязательно рассмотрим кейсы, как и с чем приходить к партнёрам, чтобы вероятность отклика от них была высокой.

Хотите узнать больше о сообществах и социокультурном проектировании? Присоединяйтесь к Школе районных инициатив в качестве слушателя! Вход на лекцию любого эксперта школы (а они в Школе самые лучшие) свободный!

Кроме того, мы обязательно рассмотрим кейсы, как и с чем приходить к партнёрам, чтобы вероятность отклика от них была высокой.

Хотите узнать больше о сообществах и социокультурном проектировании? Присоединяйтесь к Школе районных инициатив в качестве слушателя! Вход на лекцию любого эксперта школы (а они в Школе самые лучшие) свободный!